|

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 001 - arpa Themen Projekte Hans Mühlestein: Der Grosse Schweizer Bauernkrieg

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 003 - arpa Themen Projekte

HANS MÜHLESTEIN

IM SELBSTVERLAG CELERINA 1942

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 004 - arpa Themen Projekte SÄMTLICHE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER DRAMATISIERUNG, VERFILMUNG UND DER ÜBERSETZUNG IN ALLE SPRACHEN, SOWIE ALLE SONSTIGEN REPRODUKTIONSRECHTE VOM VERFASSER VORBEHALTEN COPYRIGHT 1942 BY DR. HANS MÜHLESTEIN, CELERINA, SWITZERLAND DRUCK: BUCHDRUCKEREI GUSTAV HOFMAIER, FLORASTR. 18, BASEL CLICHÉS: BECKER & BERTSCH I, THIERSTEINERALLEE 29, BASEL TITELSCHRIFTEN: HAAS'SCHE SCHRIFTGIESSEREI, MÜNCHENSTEIN Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 005 - arpa Themen Projekte

Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.» Goethe, Faust. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

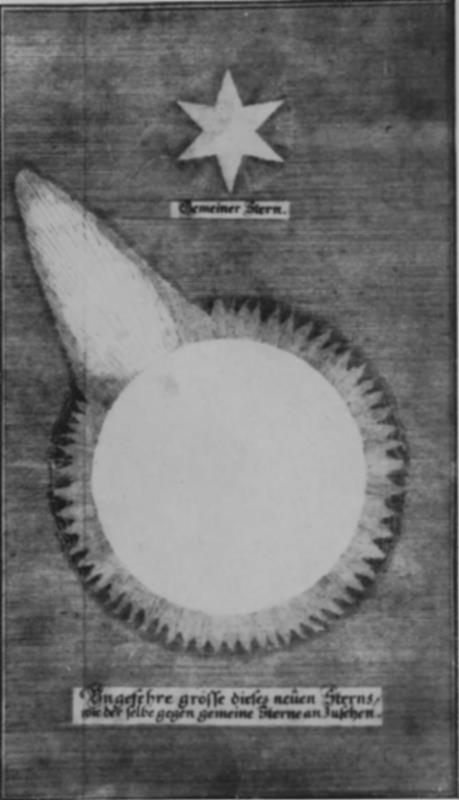

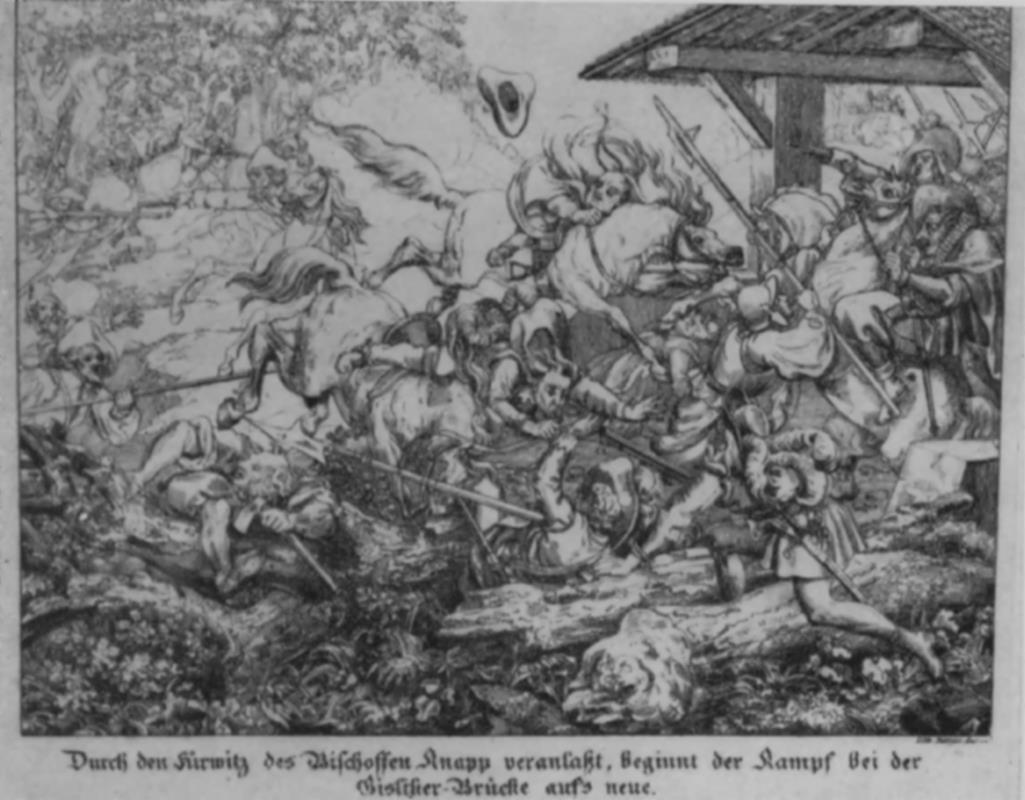

"Oberst" der Entlebucher Bauerntruppen |

|

Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der |

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 064 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 065 - arpa Themen Projekte

sinnlos gehäuft im Müssiggang verweste — mitten im Sturm

des Elends eines arbeitsamen und tapferen Volkes, das die Not des gemeinen

Batzens in einem Krieg auf Tod oder Leben zwang.

Allzu einfältig gläubig noch, glaubte es sich schon aller seiner

Beschwerden sogut wie enthoben, als es nur seine Not in die Welt

schrie und als es nur zum Bund der Brüder aufgerufen wurde. Es bedurfte

nicht einmal der Mahnbriefe. Längst war ihnen das Aufgebot

der Not voraufgeeilt. Aber als der Ruf der Entlebucher erscholl, dass

sie Brüder seien in der Not, da ist das Aufgebot auf Flügeln der Begeisterung

von Mund zu Mund geflogen und in den hintersten Winkel

des Landes geeilt, ja, weit über die luzernischen Grenzen hinaus.

Nicht vier, sondern sechs Aemter brachte es in jubelnde Bewegung

und selbst «eine nicht geringe Zahl von Bauern aus den Kantonen

Bern und Solothurn» machten sich auf den Weg zum Ort des verheissenen

Bundes. «Wirklich sah man schon am 25. Februar alle

Strassen von Landsleuten wimmeln, die nach Wolhusen eilten.»

Kein Wunder, dass in der Stadt Luzern schon seit dem Vierundzwanzigsten

jede Nacht zwei «Gaumeten» die sechs Stadttors

überwachen mussten und dass im Turm und Speicher zu Barfüssern

Geschütze aufgestellt wurden. Kein Wunder auch, dass ebenfalls bereits

am Vier- und am Fünfundzwanzigsten die Räte von Bern und

Solothurn ihre Agentenschwärme ausschickten, um die «Volksstimmung

erforschen und namentlich die Wirtshausgespräche überwachen»

zu lassen.

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 066 - arpa Themen Projekte

V.

Das Richtfest des Aufruhrs

Tiefer Schnee bedeckte, noch ungewohnt spät im Jahr, das ganze

Land. So konnten die Bauern ihre gewohnten Frühjahrsarbeiten auf

dem Felde ohnehin nicht verrichten. Sie hatten daher Zeit, sich am

Aschermittwoch, dem sechsundzwanzigsten Februar, von allen Seiten,

von nah und fern, nach dem prächtig inmitten ihres Gebiets gelegenen

Wolhusen aufzumachen. In noch nie gesehenen Massen strömten

sie vom Entlebuch, von Willisau, von Ruswil und von Malters her

dem Orte des verheissenen Bundes zu; die meisten zu Fuss, darunter,

mit flatternden Fahnen, ganze «Regimenter» von Knüttelträgern mit

Musik und Gesang, angeführt von alten Landsknechten wie Schybi;

viele auch auf Wagen aller Art, von denen herab die Alphörner um die

Wette dröhnten; nicht wenige, ja ganze Kavalkaden, sogar hoch zu

Ross, darunter besonders auch die Entlebucher Delegierten.

Das grosse Ereignis und die eigentliche Ueberraschung für alle,

die nicht schon der ersten Landsgemeinde der Entlebucher vor genau

einem Monat beim Heiligen Kreuz beigewohnt hatten, war der feierliche

Aufmarsch der Geistlichkeit eines weiten Umkreises im Lande.

Mit ehrerbietigem Staunen erkannte man an deren Spitze, während

Alles verstummte und die Hüte von den Köpfen flogen, den weitherum

berühmten Kapitelsdekan und Pfarrer von Ruswil und Wolhusen,

Melchior Luthard, Stadtbürger von Luzern, von dem jedermann

wusste, dass er eben kürzlich vom Papst zum apostolischen

Protonotar ernannt worden war. Hinter ihm schritten die Entlebucher

Pfarrer, der von Hasle, Johannes Gerber, der von Dopplischwand,

Leodegar Bürgi, aber auch der Pfarrer von Romoos, Hans

Heinrich Sidler, und noch mancher andere. Dann erschienen wieder

die «drei Teilen», Käspi Unternährers Hünengestalt als «Wilhelm

Teil» in der Mitte, und hinter ihnen in langem Zuge die Ausgeschossenen

der zehn Aemter, die Pannermeister, Landeshauptleute, Landesfähnriche

und Landessiegler meist zu Pferde —, voran die vierzig

Entlebucher Geschworenen, die als die Baumeister des Bundes von

freudigen Begrüssungsrufen überschüttet wurden, allen voran der

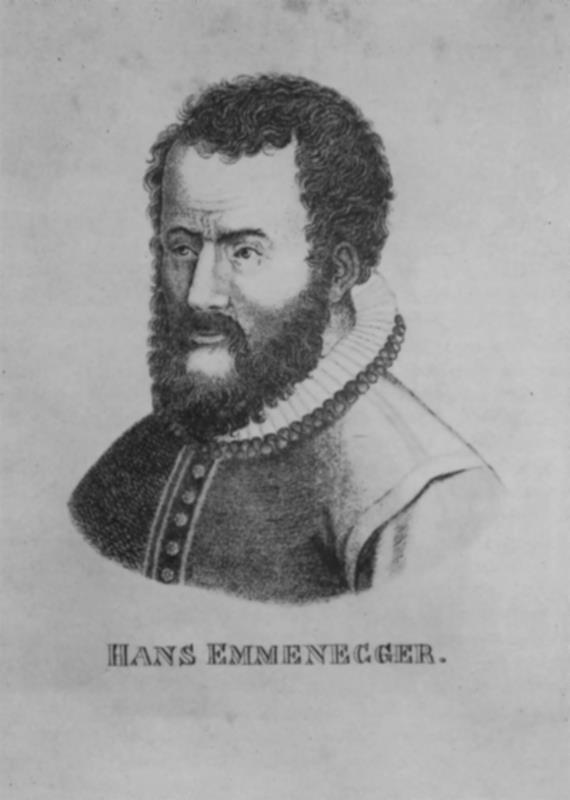

«schöne Pannerherr» Hans Emmenegger. Seine hohe Gestalt, sein

ernstes Haupt mit der Denkerstirn, der strengen, wuchtigen Nase,

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 067 - arpa Themen Projekte

besorgten Blick, sein festliches Gewand und sein würdiges, feierliches

Gehaben liessen ihn fast wie einen König der Bauern erscheinen.

Aber auch der Stadtsechser Heinrich Peyer von Willisau ragte

als schöne, würdige Figur hervor; ebenso der «lange Steiner» Kaspar

an der Spitze der Rothenburger, dessen feingeschnittenes Gesicht mit

dem weichen Christusbart und den grossen, melancholischen Augen

so gar nichts Bäuerliches an sich hatte. Schliesslich kam die unabsehbare

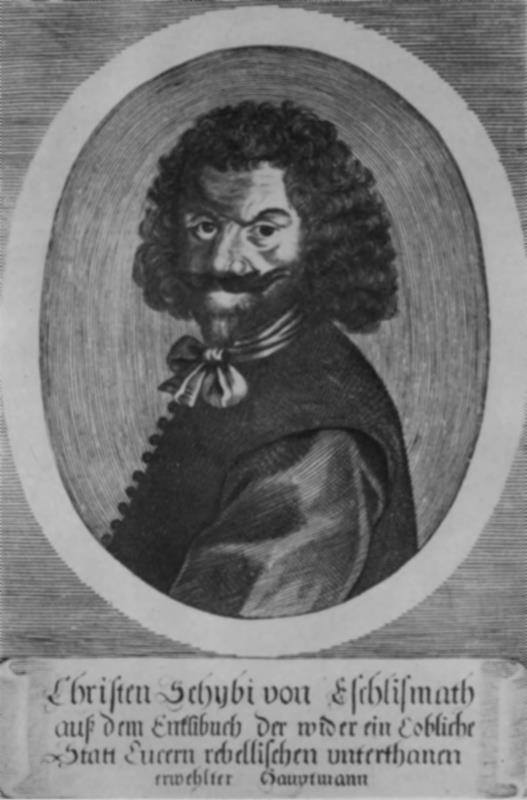

Reihe der Knüttelmänner, an deren Spitze in seinem bunten

Landsknechtsgewand der Christen Schybi seine Blicke wild herumschoss,

seinen struben Schnauz und Bart wie ein Luchs sträubte und

seine längst verdorrten Waden wie in alten Zeiten ausschweifend

nach links und rechts herauszudrehen versuchte.

Bald war die weiträumige Kirche zu Wolhusen zum Brechen

voll, und ein wahres Heerlager drängte sich in weitem Umkreis um

sie. «Die Kirche war wie ein Theater ausgerüstet. Für die Redner

waren hohe Tische bereit.» In der Mitte, auf der Treppe vor dem Chor,

war die Haupttribüne. Zur Eröffnung der ganzen Feierlichkeit wurde

vom Dekan Lüthard, unter Assistenz der gesamten Geistlichkeit, ein

Gottesdienst zelebriert, während die ganze riesige Gemeinde drinnen

und draussen auf die Kniee ging. «Nach Vollendung des feierlichen

Gottesdienstes und nach Anrufung des Heiligen Geistes — Invocato

prius Dei auxilio —wurde die Landsgemeinde eröffnet.» Die Priester

nahmen im Chore Platz. Für die Entlebucher waren die Ehrenplätze

ganz vorn vor der Haupttribüne reserviert. Seitlich derselben richtete

sich der Schulmeister und Organist von Schüpfheim, Johann Jakob

Müller, der Landschreiber des Entlebuchs, als «Ratsschreiber» der

Landsgemeinde der zehn Aemter, als Kanzler des neuen Bundes, ein.

Jetzt betrat der Landespannermeister Hans Emmenegger, flankiert

von den drei Tellen, mit grossem Ernst die Tribüne, in der Hand

seine mit Hülfe des Schulmeisters feierlich in Schrift gefasste Rede.

«Ehrsame, ehrbare, fromme, liebe und getreue Freunde, Nachbarn,

Mitlandleute, Bundesgenossen und Brüder!» So begann er, unter

lautloser Spannung der ganzen Gemeinde, zuerst stockend und jedes

Wort einzeln betonend. Dann aber kam er in Fluss, und zum Staunen

Aller, die ihn kannten, enthüllte sich der schwerblütige Bauer als

ein Redner von bezwingend natürlicher Begabung:

«Wir können und wollen mit diesem unserm Vortrag nicht verhalten,

wie und was Gestalten sich zugetragen zwischen unsern Gnädigen

Herrn und Obern und uns aus Entlebuch, dass etwas Zwietracht

mehr theils wegen der neuen Aufsätzen erwachsen ist, dass wir auch

ebenmässig mit täglichen Beschwerden überladen sind und dass auch

unsere alten Gerechtigkeiten, laut Brief und Siegeln, seit vielen Jahren

her übersehen worden sind. Auch hat man diese schlecht gehalten.

Zudem haben wir uns zu Gemüths geführt, wie und was Gestalt uns

künftiger Zeiten solche Läuf, Neuerungen und Verderbniss dem

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 068 - arpa Themen Projekte

werden, indem die Obrigkeiten das gemeine Geld oder die Handmünze

ohne Not abgerufen haben. Diese tragen hieran die Schuld, indem sie

auf die Münzproben kein besseres Aufsehen gehabt haben, indem sie 20

oder 30 Jahre lang Münzen für gut anerkannten, statt sofort abzurufen,

ehe und bevor der gemeine Mann hiedurch beschwert wurde.

Auch sonst sind die Läufe bös, so dass der gemeine Bauersmann kaum

bei Haus und Heim verbleiben, seine Gülten, Zinsen und Schulden bezahlen

und Weib und Kind mit Gott und mit Ehren erhalten kann.

Würde diesen und andern Beschwerden Niemand zuvorkommen, so

würden in kurzen Jahren die meisten unter uns von Haus und Heim

getrieben werden, indem, wie wir erfahren haben, keine Barmherzigkeit,

keine brüderliche oder bürgerliche Liebe, kein Erbarmen mit uns

Unterthanen mehr gebraucht wird. Ein Gantbrief über den andern,

eine Neuerung über die andere, eine Strafe über die andere folgt ohne

Gnade, da mancher redliche Landmann lange Zeit und seit vielen

Jahren hoffte, die Schulden zu zahlen, dies aber nicht zu thun im

Stande war, da es von Jahr zu Jahr schwieriger wurde zu haushalten

und leicht ein Unfall vom Wasser, Verlust von Rossen oder Vieh verursachte,

dass einer von Haus und Heim gestossen, sein Gut musste

fahren lassen und ohne Gnade viele von ihrem lieben Vaterland weichen

und in die Ferne ziehen mussten, so ins Elsass, Breisgau und ins

Schwabenland. Mancher, der seine Gültherrn bezahlen wollte und dem

nur wenig an Geld fehlte, wurde mit schändlichen Worten, Lump,

Hundstud und dergleichen gescholten, oft auch gethürmt und gebunden

in die Stadt ins Gefängnis geführt, dass es oft einen Stein hätte

erbarmen mögen...»

Dies alles und noch viel mehr habe die Entlebucher dahin gebracht,

der Ungebühr «mit geeigneten Mitteln zu widerstreben und

ernstlich daran zu sein, dass unsere alten Rechte laut Siegel und

Brief erfolgen», «damit der gemeine arme Bauersmann bei diesen

bösen Läufen könne bei Haus und Heim, Weib und Kind verbleiben».

«Da ihr aber, ehrende, liebste und getreueste Nachbarn, Bundsgenossen

und Brüder, die ihr hier versammelt seid» — so fuhr der

Pannermeister mit erhobener Stimme fort —

«uns entboten und kundgemacht, dass ihr auch mit gleichen Beschwerden

krank und bedrängt seyd und mit uns derselben und der

neuen Aufsätze ledig zu werden begehrt, so ist, wie wir hoffen, uns

zum Besten diese Landsgemeinde angesetzt worden, um die höchst

nothwendigen gemeinsamen Angelegenheiten zu vereinbaren. Was wir

also mit einander für gut auf- und annehmen, das wollen wir einander

helfen schirmen und erlangen mit Leib, Ehre, Gut und Blut. Und

wenn uns in künftigen Zeiten etwas angelegen ist, wie jetzt den eidlich

verbundenen Aemtern, so soll eines dem andern sein Anliegen offenbaren

und zuschreiben, eine Tagsatzung allhie zu Wolhusen, oder wo

sonst uns Aemtern gefällig sein wird, anzustellen, uns alle Zeit zu berathschlagen

und vereinbaren, damit wir alle Zeit einhellig eines Gemüthes,

eines Willens seyn und bleiben und unsern Herren und

Obern und andern Orten antworten können. Damit wir nun fürderhin

jetzt und in alle Ewigkeit bei und mit einander ,heben und legen',

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 069 - arpa Themen Projekte

Leib und Blut zusammenschwören und helfen und uns verbinden.

Amen.'

Eine «Tagsatzung», wann und wo es den Bauern gefallen wird!

Das zeigt, worauf ihr geheimster Wunsch zielte: nicht nur auf Mitregierung

im Sinne des hochpolitischen Artikels in den Willisauer,

Ruswiler und Hochdorfer Artikeln, sondern auf völlige Unabhängigkeit,

auf Selbstregierung. Nun galt es noch, die solidarische Haftung

für alle Folgen des Kampfes, wen sie auch treffen sollten, in den

Schwur einzubeziehen. Darum fuhr Hans Emmenegger fort:

«Nun aber soll eigentlich wohl zu merken nicht vergessen werden,

dass wir unsern Gnädigen Herrn und Obern festiglich und kreftiglich

einbinden wollen und sollen, dass, so diese Sache einmal wieder

zu einem Ende gelangen würde, sie keinen einzigen Menschen dies

über kurz oder lang sollen entgelten lassen. Auch allen denen, die Rath

und That dazu gegeben haben, sollen und wollen wir festiglich einbinden,

dass sie, wo der Geringste dieser Ursache wegen etwas zu entgelten

oder Strafe zu erleiden hätte, dies als eine alle und jeden berührende

Sache zu betrachten und darauf schwören, demselben zu helfen,

als wenn es ihn selber antreffen würde. Damit man also niemehr von

einander falle und einander immer behelfen sei, sollen wir mit diesem

Eidschwur verbunden sein.»

Aber auch die feierliche Anrufung Gottes, der Maria und aller

Heiligen durfte in einem solch fromm katholischen Lande nicht

fehlen, und darum gab Hans Emmenegger seiner Eröffnungsrede

diesen Abschluss:

«Damit wir diese grosse und nützliche Zusammenkunft glücklich

beginnen und vollenden, sollen und wollen wir Gott den Allerhöchsten,

Maria, die Himmelskönigin, samt allem himmlischen Heer anrufen

und demüthig bitten, dass sie uns den heiligen Geist mit seinen Gaben

senden wollen, damit wir solches Geschäft vollbringen können voraus

Gott dem Allmächtigen zu Lob und allen Heiligen, unsern Seelen zu

Wolfahrt, und unserm Leib, Gut und Blut zu Nutzen und den nächsten

Nebenmenschen zu helfen, damit wohl erschiessen könne, was

nach göttlichem Recht und billig ist. Amen.»

Dem «gemeinen armen Bauersmann», «den nächsten Nebenmenschen

zu helfen»: das enthüllte das Grundmotiv des von reiner

Rechtlichkeit getragenen reichen Bauern Emmenegger. Wenn irgend

etwas, so hat diese Rede ihn zum unbestrittenen und bis zum tragischen

Ende niemals angefochtenen Führer aller zehn Aemter gemacht.

Nicht lauter Jubel, sondern tiefe Ergriffenheit herrschte, als er seine

Rede zuende brachte. Denn jetzt ward einem jeden klar, dass es auf

Tod und Leben um sein eigenes Verbleiben auf der väterlichen Erde

ging...

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 070 - arpa Themen Projekte

Umso stürmischer wurde die allgemeine Umfrage, die Hans Emmenegger

nun eröffnete, benutzt. Jeder, auch der Hinterste, fühlte

sich gedrängt, seinen ganz besonderen Lebensanspruch anzumelden:

als wäre nur gerade jetzt noch Zeit, ihn ins Buch des Schicksals einzutragen

und in den gemeinsamen Schwur der Brüder miteinzubinden.

«Die Sprecher und Abgeordneten der übrigen neun Aemter» —

so fasste der wohlmeinendste Geschichtsschreiber des Bauernkriegs, der

Domdekan Alois Vock, schon vor mehr als hundertzwanzig Jahren

diese Umfrage zusammen — «erzählten weitläufig die Beschwerden

ihres Amtes gegen die Regierung, und vergassen dabei nicht das

Mindeste; alle Strafgelder, welche die Landvögte bezogen, jedes unsanfte

Wort, das sie ausgesprochen hatten, Gülten und Reisgelder

(Soldatensteuer), Handwerksverordnungen und Güterbereinigungen,

Fall und Ehrschatz (Todesfall- und Erbschaftssteuer), Forstordnungen

und Waisenrechnungen, Salzmonopol, Umgeld und Trattengeld,

Weidgangsverbote und Bedrückung der Gemeinden mit Strassenanlagen,

Verordnungen über Jagen, Fischen und Besorgung der Findelkinder,

dies und viel anderes, auch ganz örtliche Beschwerden

kleiner Dorfschaften, Weiler und Höfe, liefen in den verschiedenen

Reden bunt durcheinander und wurden umständlich vorgetragen.»

Nun hatte man aber nicht vor, neuerdings Artikel aufzusetzen,

die die Beschwerden und Verlangen aller zehn Aemter zusammengefasst

hätten. Vielmehr legte man hier einfach alle vorher beschlossenen

und bereits in Schrift gefassten Artikel — die der Entlebucher,

der Willisauer, der Ruswiler, der Rothenburger, der Hochdorfer und

derer von Kriens und Horw zusammen und forderte die übrigen Aemter

auf, ihre Forderungen «beförderlich schriftlich einzureichen». Dabei

wurden allerdings aus der Versammlung selbst noch eine ganze Reihe

Vorschläge gemacht und zum Beschluss erhoben. So etwa der: «Wer

keinen Pflug braucht, soll auch keine Vogtsteuer entrichten»; denn

das war ein besonders notwendiger Schutz für die ganz armen

Bauern, die kein Haupt Vieh, geschweige ein Pferd, nur Ziegen und

Hühner, bestenfalls ein Schwein oder zwei besassen, und deren waren

viele. Oder auch der merkwürdige Beschluss: «Wer studieren will,

soll 600 Gulden Vermögen besitzen.» Das mochte eine erste Regung

sein, um sich eine eigene, unabhängige, «studierte» Beamtenschaft zu

schaffen. Der wichtigste dieser Sonderbeschlüsse aber war der: «Ohne

Zustimmung aller Aemter darf keine einzelne Landvogtei eine Vereinbarung

mit dem Rate treffen.» Damit wurde jedem künftigen Versuch

der Herren, die einzelnen Landesteile voneinander zu trennen,

ein Riegel geschoben. Dieser Beschluss wurde denn auch noch in

aller Eile in den nun zu beschwörenden «Bundesbrief» aufgenommen.

Worauf es aber hier, auf dem ersten umfassenden Richtfest des

Aufruhrs, ankam, das war: den grossen, allgemeinen Gedanken der

Solidarität aller Bedrückten, wie ihn Hans Emmenegger in seiner

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 071 - arpa Themen Projekte

und nachhaltig zu manifestieren und den Antrag der Entlebucher

zum Beschluss erheben: «dass alle zehn Aemter zusammenschwören

und in allen Dingen gemeinschaftlich handeln sollen.» Diesem Antrag

aber stimmte jedes einzelne der vielen Redner in der Umfrage gleich

entschlossen und begeistert zu — wenn dies auch manchem der anwesenden

Heissporne noch lange nicht genug war! Auch die immer

noch sehr «untertänige» Sprache des nun zur Verlesung gekommenen

Bundesbriefes mochte diesen nach allem Vorgefallenen durchaus

nicht gefallen. Aber Hans Emmeneggers — und wohl auch des Schulmeisters

— Diplomatie ging offensichtlich darauf aus, für die ganze

Bewegung die denkbar breiteste Basis zu schaffen. Dafür bedurften

sie unbedingt der möglichst einmütigen Zustimmung ihrer Geistlichkeit.

Zweifellos mit besonderer Rücksicht auf diesen taktisch äusserst

wichtigen Zweck hatten sie in den vorausgegangenen eifrigen Beratungen

mit allen Hauptführern der Bewegung sowohl den Inhalt des

Bundesbriefes auf das Notwendigste beschränkt, als auch seine

Sprache dem «schuldigen Respekt und Gehorsam» den Behörden

gegenüber weitgehendst angepasst.

Im übrigen waren ja sämtliche bisher von den einzelnen Aemtern

eingereichten Artikel, die die konkreten Forderungen der Bauern

der Aemter sowohl wie der Bürger der Stadt Willisau enthielten,

schon vor der Verlesung des Bundesbriefes zum einmütigen Beschluss

erhoben worden, und noch neue dazu. Sie sollten zusammen

mit dem Bundesbrief der Luzerner Regierung als eins und zusammengehörig

überreicht werden, und dies alles zusammen sollte als

Willensäusserung der Wolhuser Landsgemeinde der zehn Aemter

gelten. Gerade durch die Allgemeinheit der Formeln des nun beschworenen

Bundesbriefes aber waren sämtliche Forderungen der bereits

beschlossenen wie der noch zu beschliessenden Artikel in den

Schwur miteingeschlossen.

Wie vorherrschend aber für Hans Emmenegger die Rücksicht

auf die Zustimmung der Geistlichkeit war, geht aus Folgendem

hervor. Als der bisherige, fertig mitgebrachte und nur durch Einzelnes

während der Verhandlung selbst ergänzte Entwurf des Bundesbriefes

soeben zuende vorgelesen war und die ganze Landsgemeinde

nun in atemloser Spannung auf das Vorsprechen der Eidesformel

wartete, um zum Schwüre zu schreiten — da, im feierlichsten

Augenblick, unterbrach Hans Emmenegger den Gang der Dinge

und wandte sich, vor der ganzen Landsgemeinde als Zeugen, folgendermassen

an die gesamte anwesende Geistlichkeit: «Weil man aber

in einer so wichtigen und heiligen Sache nicht sicher genug gehen

könne, so wolle er die Hochwürdigen Seelsorger und Pfarrer, die

hier gegenwärtig seien, anfragen, ob die soeben geäusserten Meinungen

und Ansichten nicht irrig seien, und ob man mit gutem Gewissen

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 072 - arpa Themen Projekte

bat er zuerst den Pfarrer und Kapitelsdekan Luthard und dann die

drei andern Pfarrgeistlichen, jeden einzeln darum, «dass sie ihre

Meinung hierüber frei eröffnen und mitteilen möchten». Der Pfarrherr

zu Ruswil und Wolhusen, Dekan des Kapitels zu Sursee und

apostolische Pronotar seiner Heiligkeit des Papstes, Herr Melchior

Lüthard, Stadtbürger von Luzern, antwortete: «Er könne einen Eid,

wie er, nach den geäusserten Ansichten, geschworen werden soll,

weder für unerlaubt und ungültig halten, noch finden, dass ein

solcher Eid wider Gott, oder wider die Gnädigen Herren und Obern

der Stadt Luzern, noch viel weniger wider ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten

oder wider den Eid wäre, den man einer Obrigkeit zu

schwören schuldig sei.» So nach dein Bericht des Geschichtsschreibers

und Domdekans Alois Vock, der noch hinzufügt: «Für diese Ansicht

des Dekans erklärten sich mit voller Zustimmung auch die

Pfarrer von Hasle, Romoos und Dopplischwand.»

Damit aber hatten diese geistlichen Herren, trotz der Sanftmut

ihrer Sprache — und auch der Sprache des Bundesbriefes —, eben

doch das Aufstandsrecht des Volkes gegen seine Bedrücker heilig gesprochen!

Denn dass der Protonotar des Papstes sich der Tragweite

des ganzen Vorgehens der Bauern, dessen Zeuge er war, nicht bewusst

gewesen sei, wird man mit Fug nicht annehmen dürfen. Eher

ist anzunehmen, dass Herr Melchior Luthard von der Gesinnung des

Papstes, der ihn ernannt hatte, unterrichtet war, der als Ausnahme

unter den Päpsten dieses Jahrhunderts, wie Ranke berichtet, «keine

Misshandlungen der Unteren von den Oberen, der Schwachen von

den Mächtigen zugelassen» habe. Hans Emmeneggers und seiner

Bundesgenossen Diplomatie aber hatte es erreicht, dass ihr Vorgehen

von der Geistlichkeit von nun ab nie mehr desavouiert werden konnte.

Ja, noch mehr: sie stellten sofort den Antrag, dass dieses «Votum

der Geistlichkeit über die Gültigkeit des Bundes» der vorgelesenen

Bundesurkunde eingefügt werden solle. Was einmütig gutgeheissen

und unverzüglich ausgeführt wurde, ohne dass auch dagegen die

Geistlichkeit das geringste Bedenken erhob.

Nachdem nun Hans Emmenegger ausserdem folgende Anrede an

Alle gehalten hatte: «Falls dann jemand zugegen wäre, dem sein Gewissen

nicht erlaube, das Vorgelesene mit einem Eid anzugeloben,

der solle nicht schwören, sondern sich aus der Kirche entfernen; es

werde ihm deswegen kein Leid geschehen, noch er sich deswegen zu

entgelten haben» — da war es auch für den Schwankendsten in der

Kirche eine beschlossene Sache, den Eid zu leisten. Keiner trat weg,

alle schworen. Und zwar auf den nachfolgenden

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 073 - arpa Themen Projekte

«Bundesbrief

der X Aemter der Stadt Luzern,

zu Wollhausen aufgerichtet und beschworen

am 26. Hornung 1653:

Wir, der Landespannerherr Johann Emmenegger, Landeshauptmann

Nikolaus Glanzmann, Amtsfähndrich Nikolaus Portmann, samt

den vierzig Geschworenen insgemein, wie auch die ehrsamen biderben

Gemeinden des löblichen Landes Entlebuch thun kund und bekennen

öffentlich mit diesem Bundesbrief, was Gestalt und Ursach dieser ist

aufgerichtet worden.

Weil wir alle zwei Jahre einem Herrn Landvogt, im Namen unserer

gnädigen Herrn und Obern von Luzern, zu schwören und zu huldigen

verbunden und schuldig sind, wie dies denn auch fleissig geschah,

so ist nun aber zu wissen, dass wir aus dem ganzen Lande Entlebuch

in der Gestalt schuldig sind zu schwören, dass wir unsern gnädigen

Herrn von Luzern sollen unterthänig und gehorsam sein, ihrer

Stadt Nutzen zu fördern, und, was ihnen schädlich wäre, zu wenden,

in gleichen, was ungebührliches und strafwürdiges wäre, einem Herrn

Landvogt zu leiden schuldig sind; was alles treulich und ohne Gefährde

geschehen ist. Eben mässig soll ein Herr Landvogt schwören:

sowohl des Landes als der Stadt Schaden zu wenden, und ihren Nutzen

zu fördern, den Reichen wie den Armen zu richten, sie auch bei

ihren alten Freiheiten und Gerechtigkeiten, laut Brief und Siegel, und

bei sonst alten, guten Gewohnheiten und Bräuchen verbleiben zu lassen.

Wie sie dies gegen uns halten, ist offenbar in den Artikeln und Klagpunkten,

so wir auf das Papier gesetzt, und unsern Herren und Obern

vorgehalten haben, dass ja die Herrn Landvögte demselbigen nicht allein

nicht nachkommen, sondern wir von einem Jahre zum andern mit neuen

Aufsätzen, Beschwerden und ungebührlichen Strafen belästigt worden.

Dieser Ursachen willen wir uns oft und vielmal bei unsern gnädigen

Herrn und Obern der Stadt Luzern beklagten und beklagen wollen.

Wir konnten aber nicht nur nicht erhalten, dass man uns zu unserm

Rechte verhelfen wolle, sondern sobald man kam und sich beklagte.

wurde man mit scharfen Worten und Zwingen (Drohungen), auch oft

mit trotzigen Reden und Schandworten abgeputzt. Hat man sich damit

abweisen lassen, so ist es Nutz gewesen; wo nicht, und hat man

weiter angehalten, so ist mit Kopfabhauen oder sonst mit Strafen gedroht

worden, dass hiemit Männiglich sich nicht dawider lehnen oder

auslassen durfte, dass er sich weiter oder anderswo beklagen oder

Rath suchen wolle. Derwegen haben wir Uns geweigert, solche Beschwerden

weiter zu gedulden, uns unterstanden, mit Gottes und Mariä

Hilfe sammt der Fürbitte und Hülfe aller lieben Heiligen, auch aller

aufrechten, redlichen und biedern Leute, uns selbst zu unsern alten

Rechten, laut Brief und Siegel, wieder zu helfen, und wir vertrösten

uns, alle neuen Aufsätze und Beschwerden durch dieses Mittel abzuthun

und abzustellen. Nachdem nun vielen Mitlandleuten und Nachbarn

offenbar geworden, wie und was Gestalten der Spann zwischen

unsern gnädigen Herrn und Obern von Luzern und uns ist, und aus

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 074 - arpa Themen Projekte

freien Grafschaft Willisau einhellig nicht lang besonnen, sondern zu

uns, denen aus dem Entlebuch, gesetzt und geschworen, und uns das

zugeschrieben, davon wir nichts gewusst haben, weil sie mit eben den

gleichen Beschwerden, und viel mehr, behaftet waren. Nachdem ingleichen,

ohne unser Begehren und Wissen, zu uns geschworen die

Herren der Grafschaft Rothenburg und auch die von Russwyl, und

weil wir obengenannte vier Aemter uns nicht besser besprechen mochten,

um unsere Beschwerden einander zu erklären, so haben wir einen

Ort und Tag gesetzt, nach Wolhusen zusammen zu kommen. Allda

haben wir unsere Klagen öffentlich und vor einer ganzen Gemeinde

geoffenbart, wie und was unsere Meinung sei, nämlich: gar nichts anderes,

denn allein, dass wir unsere Obrigkeit von Luzern bitten und

anhalten wollen, dass sie alle neuen Aufsätze und Beschwerden gänzlich

wieder ab uns nehmen und abthun, und uns unsere alte Freiheit,

alte Rechte und Gebräuche und gute Gewohnheiten, laut Brief

und Siegel, wieder brauchen lassen solle. Und weil uns wohl bewusst

ist, dass sie uns solches nicht leicht gestatten und geben werde, so

haben die vier Aemter gut, nützlich und recht befunden, dass sie sich,

der Ursache halb, mit einander verbinden und einen Eid zusammen

schwören sollen, dieweil, wenn früher ein Amt allein unsere Obrigkeit

gebeten und angehalten hat, solche ihre neuen Aufsätze ihm gnädiglich

abzunehmen, dasselbe, wie obgemeldet, viel und oftmal abgedreht

und abgewiesen wurde. Da nun alle zehn Aemter desto eher und beherzter

fürderhin vor ihre Obrigkeit kommen dürfen, wenn sie Ursache

haben, vor derselben zu klagen, und sie zu bitten, dass sie uns bei

unsern Freiheiten, Brief und Siegeln verbleiben lassen solle, so wollen

wir fortan in Ewigkeit zusammenhalten mit Leib und Ehre, Gut und

Blut, und, so weit unser Vermögen sein wird, ein Amt gegen das andere

leisten und thun. Es ist aber, ehe und bevor wir zusammen geschworen

haben, voraus und klar ausgenommen und vorbehalten

worden, dass dieser Eid und Bund unsern Gnädigen Herrn und Obern

zu Luzern ganz in keinen Weg etwas schaden solle. Wir wollen sie

auch fürbas und in Ewigkeit für unsere getreuen Herrn und Obern

haben und erkennen, soweit ihre Briefe und Siegel, Rechte und Gerechtigkeiten

erfordern, und wir schuldig wären, uns ihnen jederzeit

unterthänig, willig und gehorsam und fast gern einstellen. Hingegen

aber begehren wir von unsern gnädigen Herrn und Obern. dass sie

uns ingleichen bei unsern Briefen und Siegeln, Rechten und alten Gewohnheiten

verbleiben lassen, alle die neuen Aufsätze und ungebührlichen

Sachen und Beschwerden uns jetzt zu diesen Zeiten nehmen, und

fürderhin zu allen Zeiten nicht weiter damit beschweren, sondern, was

gebührlich, bescheiden und der Billigkeit gemäss ist, halten sollen. Solchem

allem zuvor zu kommen, und solches unsern Nachkommen zu erhalten,

haben wir, die vier Aemter, für gut befunden und angesehen, uns

mit diesem Eidschwur und Bündnisse zu verbinden, ewiglich einander

Treue, Liebe und Hilfe zu leisten, wie uns, als rechten, redlichen Bundesgenossen

geziemt und gebührt, ja in dem allein, was recht, billig und

gebührlich ist und sein wird. Denn kein Amt hat sich verbunden und

geschworen, zu Unbilligem, Ungerechtem und Ungebührlichem zu

helfen. Denn dass einem Amte das andere oder mehrere helfen, ist

gründlich vorbehalten worden. Wenn also einem Amte oder mehreren

weiter in künftigen Zeiten Neuerungen und ungebührliche Beschwerden

von unsern gnädigen Herrn und Obern kommen möchten, so

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 075 - arpa Themen Projekte

sie einander eine Obrigkeit unterthänig und freundlich bitten helfen,

sie solcher Beschwerden zu entlasten. Und wie nun obgedachte, gute

und billige Meinung, samt den Artikeln, einer ganzen Gemeinde und

den Ausgeschossenen aus den hienach benannten Aemtern ist öffentlich

vorgehalten worden, so haben sie sich ebenfalls und gleichmässig

mit mit den vier obgenannten Aemtern einhellig zu diesem Eidschwur

verbunden, nämlich: Kel-Amt (St. Michelsamt) Münster, ausgenommen

das Dorf Münster, das Amt Büron und Triengen, das Amt Malters,

das Amt Kriens und Horw, das Amt Ebikon, und das Amt Knutwyl,

dass also aus den vier Aemtern zehn geworden sind. Darum sollen

alle Artikel und Klagpunkte eines jeden besondern Amtes allzeit von

den übrigen neun Aemtern, von einem Artikel zum andern, durchgesehen,

corrigiert und der Billigkeit gemäss gestellt werden, und zwar

durch die von den Aemtern dazu ausgeschossenen Personen, damit,

wenn es vor die rechten Richter und die hohe Gewalt, laut eidgenössischer

Bundesordnung, kommen würde, man sich über die Aemter

nicht zu beschweren hätte, dass sie etwas unrechtes oder ungebührliches

begehrt haben, oder begehren wollen; und ebenso soll ein Amt

dem andern helfen, seine Klagen, wozu ein jedes sein billiges Recht

haben würde, zu erlangen, und kein Amt soll, ohne des andern Wissen

und Willen, den Beschluss mit der Obrigkeit völlig machen, bis alle

Aemter und ein jedes insbesondere, auch zufrieden sein können mit

dem, was ihnen billig und recht gehören würde. Auch ist klar und genugsam

vorgehalten worden, dass Jeder wohl bedenken solle, was er

schwöre; denn man wolle Niemand dazu zwingen, sondern, welcher

nicht zu schwören vermeinte, der soll aus der Kirche gehen. Dem soll

darnach kein Leid darum geschehen und er dessen nicht zu entgelten

haben. Und nach solchem, bevor man schwor, hatte der Landespannermeister

aus dem Entlebuch die Wohlehrwürdigen, geistlichen,

hoch- und wohlgelehrten Herren angefragt, was sie nun zu diesem

sagen würden? ob man schwören solle oder nicht? ob sie (die Landleute)

recht daran seien oder nicht? und er hatte sie gebeten. sie sollen

ihre Meinung auch dazu geben. Da antwortete der Wohlehrwürdige

hoch- und wohlgelehrte Herr Pfarrer zu Russwill und Wollhausen, als

Dekan des löblichen Kapitels von Sursee. auch erst neuerwählter Protonotarius

des Römischen Stuhls, ,dass ja obgemeldete Meinung nicht

könne für ungut oder ungültig gemacht werden, dieweil sie nicht

wider Gott, auch nicht wider Unsere Gnädigen Herren und Obern der

Stadt Luzern sei, noch weniger wider ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten,

auch nicht wider den Eid, den man einer Obrigkeit zu schwören

schuldig ist'. Bis hierher Herr Melchior Luthard. Hernach wurden

auch gefragt die Wohlehrwürdigen Herren Pfarrherren, als Herr Johannes

Gerber zu Hasle im Entlebuch, Herr Hans Heinrich Sidler zu

Romoos im Entlebuch, und Herr Leodegar Bürgi, Pfarrer zu Dopplischwand,

welche ganz der obgenannten Meinung des Herrn Dekans

waren. Und darum so haben die obbenannten X Aemter die Hände

aufgehoben, und, dass sie das, wie obgemeldet, ewig steif und stets

halten wollen und sollen, einen Eid zu Gott und allen Heiligen geschworen,

welche auch dazu helfen wollen! Nun aber ist von den X

Aemtern eigentlich und klar, als der ihnen angelegenste Punkt, in den

obbemeldeten Eid zugeschlossen worden, dass, wenn die Sachen wieder

zu einem Ende gelangen würden, sie keinen einzigen Menschen

dess weder über kurz noch über lang entgelten lassen, auch diejenigen,

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 076 - arpa Themen Projekte

und Obern anhingen und vorbehalten sollen. Und eben so, was sie, die

von der Stadt, gegen uns geredt, gethan, und was von beiden Partheien

dieses Streites und Aufstands geschehen ist, soll auch vergessen, vergraben

sein, und Niemand sich dessen entgelten, sondern immer und

ewig vergessen werden, damit, wenn einmal wieder die Vereinbarung

geschehen und gemacht würde, nicht etwa durch solche Zuwiderhandlung,

um wegen dieser Sachen abzustrafen, ein neuer Rumor und Uneinigkeit

entstehen möchte; denn ein jeder insbesondere bei gethanem

Eide verbunden und schuldig wäre und sein solle, dessen nicht das

Geringste zuzulassen, sondern es nach seinem Vermögen zu rächen,

wobei aber klar verstanden sein solle, dass nichts weiter, als vom Anfange

des Aufstands und Handels bis zum Ende der Vereinbarung, eingeschlossen

sein und verbleiben solle. Wenn aber hernach einer oder

der andere fehlbar und unbehutsam erfunden würde, so wird unsern

Gnädigen Herren Obern heimgestellt werden, was sie über einen solchen

vornehmen wollen, wie es einer hohen Obrigkeit heimgestellt ist

und gebührt. Doch solchen soll ebenmässig wegen des einbeschlossenen

Handels was solche darin geredet und gethan haben möchten,

nicht dazu gerechnet werden, und man nicht vermeinen, sie desto eher

zu bestrafen, sondern alles soll, wie obgemeldet, zu beiden Partheien

lobt und begraben sein.

|

Gegeben zu Wollhausen den 26. Hornung 1653.» |

Als die Ausgeschossenen der zehn Aemter und mit ihnen die gesamte

Landsgemeinde die Eidesformel, die ihnen Hans Emmenegger

versprach, Wort für Wort nachgesprochen und den Schwur geleistet

hatten, wich die grosse Spannung von der Versammlung, die sie wie

eine übermächtige Faust gepackt und geeinigt hatte. Da liessen sich

die revolutionären Kräfte nicht länger zurückbinden. Sie schossen

unter «wütendem Geschrei» vor und verlangten von der Landsgemeinde

sofortigen Aufbruch zur Tat. An ihrer Spitze standen die

Willisauer, zum guten Teil Stadtbürger, unter Führung Peyers und

Stürmlis, sowie die Rothenburger, unter Führung Kaspar Steiners.

Sie schrieen: «man solle jetzt die Obrigkeit bezwingen, gegen die

Stadt ziehen, Sursee und Sempach (die beide in luzernischer Militärgewalt

waren) überrumpeln, um Munition zu erhalten und Geschütze»;

auch wollten die Rothenburger, dass man ihrem Pannerherrn in

Nunnwil, der nicht mitziehen wolle, «das Panner der Grafschaft Rothenburg

wegnehme». Und bezeichnenderweise kam ebenfalls erst auf

den erregten Wogen dieser zweiten Umfrage, nach dem geleisteten

Schwur, die Tatsache zu Tage, dass ein Verräter unter den Entlebucher

Geschworenen sein müsse. Der Antrag nämlich wurde gestellt

und beschlossen: «Die hochweise Obrigkeit von Luzern soll den Verräter

nennen, der unter den vierzig Geschworenen von Entlebuch sich

befinden muss»!

Das bei weitem Wichtigste aber war das Verlangen der Willisauer,

die Hand unverzüglich auf die erreichbaren militärischen

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 077 - arpa Themen Projekte

Bauern- wie der Bürgersache das taktisch Richtige gewesen, und

zweifellos hätten sie dieses Ziel in dem gegebenen Zeitpunkt auch

erreicht. Denn noch war das schwach gerüstete Luzern gegen die

Tausende und Abertausende von Knüttelmännern ohnmächtig; aber

nur noch für wenige Tage, bis der Zuzug modern gerüsteter Truppen

von auswärts die Stadt erreichte. Dass ,die Mehrheit der Bauern gegen

die sofortige «Machtergreifung» war, die nur von den bürgerlicheren

Willisauern und dem sehr wenig bäuerlichen Kaspar Steiner und von

diesem vielleicht aus provokatorischen Gründen befürwortet wurde,

das haben die Bauern erst sehr viel später bereut: als sie zum Teil

mit selbstgemachten hölzernen Kanonen gegen die damals modernste

Artillerie des Zürcher Generals Werdmüller ins Feld rücken mussten...

Die «Majorität der Anwesenden» aber war, wie gesagt, dafür,

«man solle die Konzessionen auf dem Wege des Bittens und Begehrens

zu erreichen versuchen», den die Rede Hans Emmeneggers und

der Tenor des Bundesbriefs gewiesen habe. Damit hat Hans Emmeneggers

Diplomatie die erfolgreiche Konzession, die sie zur Gewinnung

der Geistlichkeit gemacht hatte, vielleicht doch zu teuer bezahlt.

Dies umsomehr, als die Bauern fortan die «untertänig» tuende

Taktik Hans Emmeneggers und des Wolhuser Bundesbriefs während

des ganzen Aufstandes in allen Vorträgen, öffentlichen Akten

und Bundesbriefen» hartnäckig bis zur Selbstaufgabe beibehielten.

«Immer», sagt Vock, «versicherten sie zuerst die Obrigkeit des Respekts

und Gehorsams und erklärten hierauf, was sie wollen und beschlossen

haben.» Zu Unrecht aber hat dieser wohlwollende Geschichtsschreiber

diese Taktik der Bauern mit derjenigen des Cromwell'schen

Rumpfparlamentes verglichen, das den «absoluten» Herrn

der Engländer, den «souveränen» König Karl I., vier Jahre zuvor,

anno Neunundvierzig, «unter vielen Respektsversicherungen auf's

Schaffett schickte». Das mag ja der Stil der Zeit gewesen sein. Dennoch

hatte auch der bäuerliche Cromwell nicht unterlassen, sich

längst zuvor in den Besitz der besseren Kanonen zu setzen! Sonst

wäre er aufs Schafott gewandert, und das noch ohne alle Respektsversicherungen

— genau so, wie es unsern guten Luzerner Bauern,

und auch den andern, die nun bald zu ihnen stiessen, zu leiden bestimmt

war...

Jetzt aber waren sie noch für lange Zeit im Festtaumel ihres

Richtfestes, durch das sie sich ihr «gutes Recht» bereits verschafft zu

haben glaubten. Das einzige Wehrhafte, was sie in Wolhusen beschlossen,

war: «In allen Aemtern soll fleissig Wache gehalten werden»;

und auch dies glaubten sie noch mit der Entschuldigung tarnen

zu müssen: «damit keine Ungelegenheiten von bösen Leuten, Landstreichern

und Speyvögeln (Spionen und Provokateuren) mit Feuer

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 078 - arpa Themen Projekte

agitieren können». Sonst aber strömten sie völlig fried- und

freudetrunken wieder auseinander und trugen die «gute Botschaft

vom Wolhuser Bund» in den hintersten Winkel ihres schönen Landes.

Nur die meisten Führer blieben noch den ganzen andern Tag zu

Beratungen in Wolhusen.

Mit der singend, juchzend und musizierend heimströmenden

Menge zogen, vom selben Taumel ergriffen, die Emmentaler, Oberaargauer

und Solothurner Bauern und trugen die gute Botschaft über

die Landesgrenzen hinaus. Denn sie hatten sich in Wolhusen Abschriften

vom Bundesbrief geben lassen, um «damit für die Sache

der Bauern zu Hause, in Huttwil, im Emmen- und Simmentale zu

agitieren». Darunter war auch der Christian Blaser aus dem Emmental,

«der den ersten Prügel aus dem Emmental ins Entlebuch getragen»

hatte und der dafür später hingerichtet wurde. Darunter

war auch der Kirchmeier von Huttwil, Ulrich Brechbühler von Nyffel,

der später im Gefecht von Herzogenbuchsee für die Bauern'-

sache fiel. Da waren auch noch zwei weitere Huttwiler, der Wirt.

Melchior Käser und Andreas Nyffenegger; dann der Weibel Hans

Weyermann von Gondiswil und Jakob Müller von Rohrbach. Und

viele andere, die kein Bericht bei Namen nennt. Sie sind die ersten

Vorboten der nun auch im Bernerland langsam, aber von Grund auf

in Gang kommenden Revolution.

Kein Wunder, dass die Berner Regierung bereits am Siebenundzwanzigsten

nicht nur auf ihre eigenen Untertanen, die mit den

Luzernern sich verschworen, fahndete, sondern auch «auf zwölf gutgekleidete

Entlebucher, welche die Aufwiegelung des Berner Landvolkes

betrieben»; und dass sie durch «einflussreiche Ratsherren» in

eigener Person «den Markt von Langnau überwachen» liess, darunter

den Venner Samuel Frisching, «den man unter dem, Vorwande von

Privatgeschäften nach Langnau, wo er ein Gut besass, zum Aus.

spähen geschickt hatte». Denn schon am Tag nach der Stiftung des

Wolhuser Bundes hatte dessen nunmehriger «Ratschreiber» Johann

Jakob Müller auch eigene Boten mit anfeuernden Sendschreiben aus

dem Entlebuch ins Bernische abgeschickt, darunter sogar den Landesfähnrich,

der dabei jedoch im hohen Schnee auf den Grenzbergen

beinahe umgekommen wäre. Der Schulmeister Müller berief sich in

diesen Schreiben zur Gewinnung der Berner weniger auf die Religion,

die sie trennte, als auf das Rechtsgefühl, das sie einte. Die Luzerner

Bauern, so meinte er, hofften, man werde das Sprichwort an ihnen,

den Bernern, nicht brechen, «wie vor altem gesagt worden, dass, so

(selbst) ein Türk über Meer herkäme und Rechts begehrte, er solches

bei den Eidgenossen finden würde».

Es fragt sich nur, bei welchen Eidgenossen! Denn der Rat von

Bern «erkannte (auch seinerseits) bereits am 27. Februar, es könnte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 079 - arpa Themen Projekte

lieben Vaterlande ein böses Feuer angezündet werden»!

Da muss es sich offensichtlich um zwei «Vaterländer» gehandelt

haben...

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 080 - arpa Themen Projekte

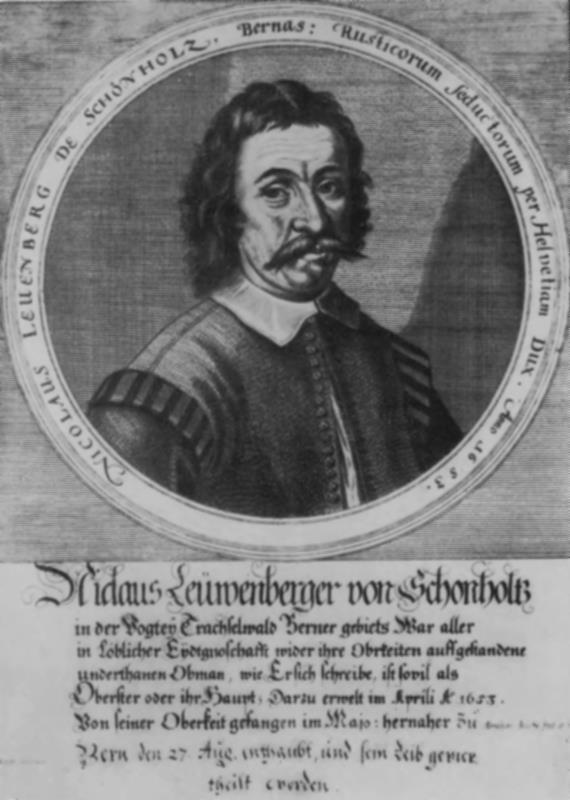

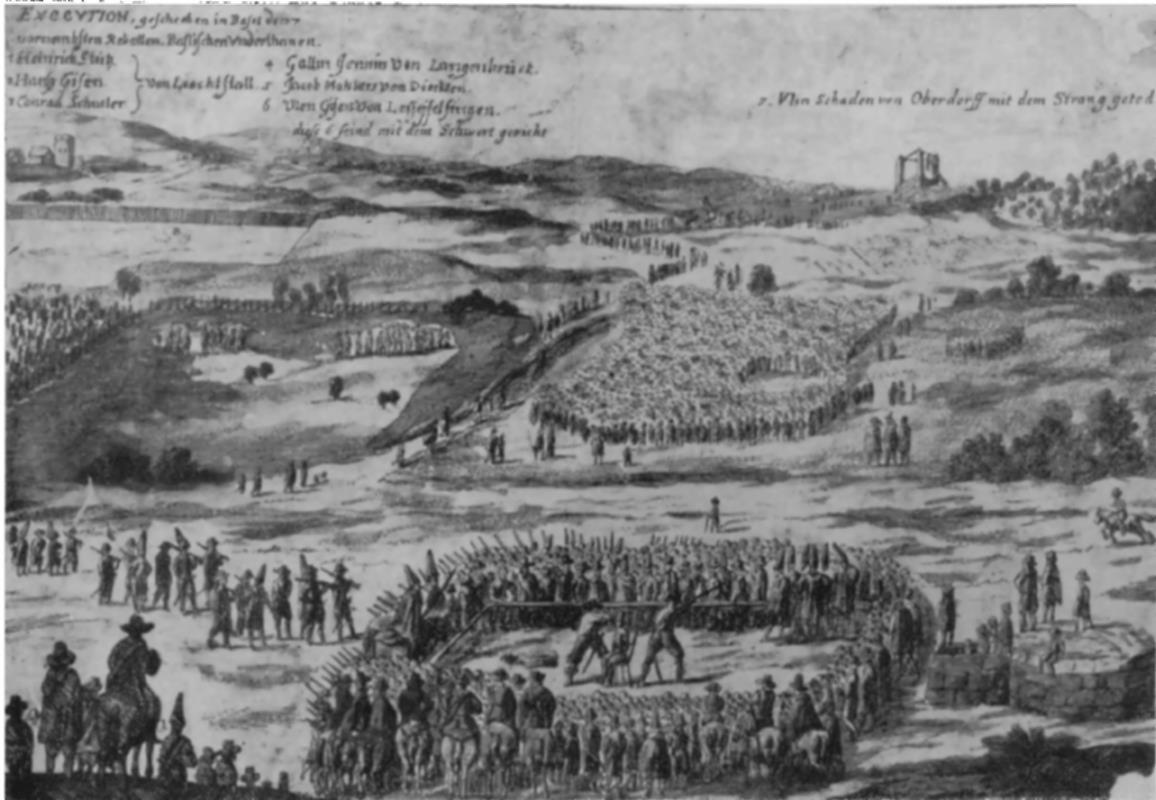

Kaspar Steiner

"Oberst" der Rothenburger Bauerntruppen, bald Kapitulant,

bald Scharfmacher in den Verhandlungen mit den Herren

(Jesuitenzögling).

Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der Landesbibliothek

in Bern.

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 080 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 081 - arpa Themen Projekte

VI.

Die «Katz im Sack» —

und wie die Bauern sie «verzappeln» liessen

Schon am siebenundzwanzigsten Februar, als die meisten

Bauernführer sich noch in Wolhusen berieten, traf Kasper Steiner,

ohne von ihnen Auftrag zu haben, in Malters mit Abgeordneten der

vier alten Orte Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug zusammen. Diese

nämlich waren, auf den Ruf der Luzerner Regierung, bereits am

Aschermittwoch nach Luzern geeilt, zur gleichen Zeit, als die Bauern

in Wolhusen zusammenströmten. Sie kamen als «eidgenössische

Ehrengesandte», das heisst als «Vermittler» zwischen den Bauern und

den Luzerner Herren. Aber immer sassen sie mit den Herren zusammen,

immer führten sie nur deren Instruktionen aus.

So zweifellos auch bei der Zusammenkunft mit Kaspar Steiner.

Noch eben, am Sechsundzwanzigsten hatten sie mit den Luzerner

Herren zusammen beschlossen, den ganzen Apparat der Eidgenossenschaft

aufzubieten, um des Aufruhrs Herr zu werden, nicht nur,

wie bisher, die katholischen Orte und die beiden Stände Zürich

und Bern. Diese hatten übrigens ihre Hülfe unverzüglich zugesagt,

und von Solothurn und Freiburg waren ebenfalls bereits «Ehrengesandte»

als «Vermittler», das heisst als Verstärkung der Herrenposition

der Luzerner Regierung, in Luzern eingetroffen. Alle diese

Herren nun hatten das äusserste Interesse daran, Zeit zu gewinnen.

Denn bis der von ihnen aufgebotene Apparat in nützliche Bewegung

kam, das heisst, bis man die Luzerner Bauern von allen Seiten «eidgenössisch»,

diplomatisch und militärisch, eingekreist haben würde,

konnten viele Wochen vergehen. Also hiess es, die Bauern inzwischen

mit allen Mitteln der Ueberredung, des Schöntuns, des scheinbaren

Entgegenkommens — nur unter eifersüchtiger Vermeidung nicht

wieder gut zu machender Preisgaben des Herrenprinzips, des Gottesgnadentums

der «Souveränität» — hinzuhalten, zu vertrösten, zu «befrieden»,

das heisst sie möglichst zu zersetzen, zu korrumpieren, sie

auf diesem «gütlichen» Wege zur Selbstentwaffnung zu bringen und

sie so am entscheidenden Handeln zu hindern. Das erste Glied in

dieser Kette war die Unterredung zwischen den «Vermittlern» und

dem Jesuitenzögling und «Diplomaten» Kaspar Steiner.

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 082 - arpa Themen Projekte

Zwar auf den ersten Versuch der «Vermittler», mit Kaspar

Steiner zu einer — dem eben beschworenen Bundesbrief schnurstracks

zuwiderlaufenden — Sonderverhandlung für sein Amt, das

Amt Rothenburg, zu kommen, gab er «eine ausweichende Antwort».

Für ihr Prinzip des Zeitgewinnens aber haben sie Kaspar Steiner

ganz offensichtlich gewonnen! Ob er es wusste und wollte oder nicht,

so hat er doch nur das Geschäft der Herren besorgt, als er noch am

selben Tage an den Landespannermeister Hans Emmenegger schrieb,

«man solle ja nicht mit einem Vergleiche mit dem Rate von Luzern

eilen, denn man müsse noch vielerlei hervorsuchen und vorher mündlich

besprechen». Während noch am Tag zuvor in Wolhusen einmütig

beschlossen worden war, «der Rat von Luzern sei anzuhalten,

sofort die Verhandlungen zu eröffnen». Damit hat Kaspar Steiner den

gutgläubigen Hans Emmenegger zum Zögern veranlasst, ihn zudem

in seinem edlen Wahn von der erlösenden Kraft alter Papiere bestärkt

und so seinen Willen von der Tat abgelenkt. Er hat ihn aber

noch dazu in falsche Sicherheit gewiegt, als er seinen Brief in dem

Satze gipfeln liess: «Wir haben allbereits die Katz im Sack, wir wollen

sie ein wenig lassen verzappeln»!

In der Tat haben in den nächsten Tagen die Bauernführer viel

kostbare Zeit damit verloren, «durch urkundliche Beweise ihre alten

Rechte und Freiheiten darzutun». Der Luzerner Rat, den Zeitgewinn

erkennend, der für ihn daraus erschiessen konnte, legte den Bauern

noch ausdrücklich diesen Köder aus, indem er noch am selben Tage, da

die «Vermittler» vor den Toren der Stadt mit Kaspar Steiner verhandelten,

mit diesen zusammen «die alten Urkunden über die Erwerbung der

Vogteien Entlebuch und Willisau verlas» und den Beschluss zu Einzelverhandlungen

mit den Aemtern (auf der Basis dieser Urkunden)

«durch die Standesweibel von Schwyz, Zug und Luzern den noch in

Wolhusen versammelten Führern der Bauern» zustellte. Und gerade

die Rothenburger —Kaspar Steiners Amtsgenossen, wenn auch sicher

nicht die revolutionärsten unter ihnen — waren es, die sogar umständlich

eine eigene Deputation ausschossen und sie zum Burgerrat

von Zug schickten, um «über die ihr Amt betreffenden Rechte, die

in Zug liegen sollen», Auskunft zu begehren. Sie erhielten dort am

1. März den Bescheid: «man wisse nicht so viel von ihren Freiheiten

und Rechten, dass man darüber nachschlagen könne»! Im übrigen

sei «die Behandlung dieser Angelegenheit... den Ehrengesandten

übertragen worden».

Auch an die Entlebucher haben die «Vermittler» der vier alten Orte

sich sofort nach der Heimkehr der Bauernführer von Wolhusen herangemacht,

um sie zu Sonderverhandlungen, das heisst zum Bruch

des eben beschworenen Bundes, zu verführen. Ein Hans Emmenegger

gab jedoch keine bloss «ausweichende Antwort», sondern schrieb

prompt zurück, dass für einen solchen Fall «die Aemter zuerst untereinander

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 083 - arpa Themen Projekte

Brief die eine Scharte zum Vorschein, in die Kaspar Steiner gehauen

hatte: «Vor allem aber», meint Hans Emmenegger, «müsse Luzern

dem Lande Entlebuch die verlangten Urkunden ausliefern». Immer

diese Verhandlungen über die «Urkunden»! Statt sie mit Heeresmacht

in Luzern selber zu holen, solange man dazu noch in der Lage war!

Am kraftvollsten lehnten wiederum die Willisauer den Einbruchsversuch

des Feindes ab. Sie schrieben auf die Zumutung von

Sonderverhandlungen: sie seien zwar bereit, Verhandlungen in Willisau

beizuwohnen — aber nur «sofern der Rat von Luzern alle zehn

Aemter nach Willisau einlade»! Als sie daraufhin die Entlebucher anfragten,

ob diese zu solchen eventuellen Verhandlungen geneigt wären,

bekamen sie die enttäuschende Antwort: «man wolle nicht eilen, sondern

8-10 Tage hinhalten und inzwischen die Stimmung in den ,Ländern'

erforschen». Das war die andere Scharte, in die Kaspar Steiner

gehauen hatte...

Dies alles, und noch manches Aehnliche, geschah bereits in den

ersten drei Tagen nach dem Richtfest des Aufruhrs. Und zwar war

es nicht zufällig, dass alle Versuche der «Vermittler», die einzelnen

Aemter, Gerichte und Gemeinden zu Sonderverhandlungen zu bewegen,

diese auf den anschliessenden Sonntag, den 2. März festzulegen

versuchten. Das war vielmehr ein mit den Luzerner Herren verabredeter

Schachzug in ihrem Sabotageplan am Wolhuserbund, einem

Plan, der mit beinahe bewundernswerter «Schlagartigkeit» einsetzte

und nun zäh und zielbewusst durchgeführt wurde.

Es scheint nämlich, dass der Schulmeister Johann Jakob Müller

sich unter dem Eindruck der energischen Politik der Willisauer in

Wolhusen dazu entschloss, dem «Urkunden»-Wahn den Rücken zu

kehren und zur Tat zu schreiten. Dafür sprechen schon seine sofortige

Rückkehr nach Schüpfheim und seine bereits tags darauf von dort

nach dem Bernerland ausgesandten Missionen, die die Berner Bauern

zu schleunigster Hülfeleistung anfeuern sollten. «Lehrer Müller wollte

an vier bis fünf Punkten rasch angreifen und am 8. März die Belagerung

von Luzern eröffnen. Um das Volk zu diesem Plane zu begeistern,

hatte der Amtsweibel von Münster die Rothenburger nach Ruswil

eingeladen; es sollte eine Prozession nach Germund stattfinden;

Entlebuch, Willisau und Ruswil sollten nach Werthenstein wallfahrten.»

Diese «Prozessionen von einem Amt ins andere» sollten ganz

offensichtlich den aggressiveren Geist der Willisauer, der auf dem

Tag zu Wolhusen unterlegen war, im ganzen Lande ausbreiten und

das Volk zum Sturm auf Luzern reif machen. Und alle diese «Prozessionen»

waren bereits auf den folgenden Sonntag, den 2. März, angesetzt.

Darum die fieberhafte Anstrengung der «Vermittler», ihre

spalterischen Sonderverhandlungen im ganzen Land just auf diesen

Tag anzusetzen.

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 084 - arpa Themen Projekte

Das nämlich war von ihnen in einer «Sitzung der geheimen

Kriegsräte» am 28. Februar, «zu welcher auch die Gesandten von Uri,

Schwyz, Ob- und Nidwalden und Zug beigezogen waren», mit den

Luzerner Herren ausdrücklich abgekartet worden. Waren sie doch auf

dieser Sitzung betreffend die Verhandlungen mit den Bauern ausser.

dem instruiert worden: 1. (dies um Zeit zu gewinnen) «Die Begehren

sollen in eine bessere Form gebracht und moderiert werden, da sonst

die Vermittlung unmöglich wäre»; 2. «Die Waffen sollen niedergelegt»

und 3. «Die Wachen aufgehoben werden». Während gerade auf

diesem Kriegsrat die Rüstung der Stadt aufs Höchstmögliche gebracht

und beschlossen wurde, ausser den bereits aufgebotenen und bereitgestellten

Truppen in Luzern selbst, sowie in den «vermittelnden»

Urkantonen, «im Geheimen» sich nach fremden «Soldtruppen» (!) umzusehen

und etwa «400 bis 600 Mann aus der Grafschaft Baden» (d. h.

aus einem von den «acht alten Orten» gemeinsam bevogteten Untertanenland!)

«oder anderwärts her, ohne Aufsehen zu erwecken, heranzuziehen».

Dies alles in Gegenwart der «unparteiischen» Vermittler!

Doch damit nicht genug: derselbe Luzernische Kriegsrat gab ihnen

noch die ausdrückliche Instruktion mit auf den Weg: «Sollten die

Verhandlungen nicht zum erwünschten Ziele führen, so sollen die

Vermittler bei Tag und Nacht so schnell wie möglich dem Kriegsrate

Bericht erstatten, damit die Stadt ,in omne eventum' (d. h. für jedes

eintretende Ereignis) gerüstet sei»! Damit ist eindeutig klargestellt,

was diese angeblich «neutralen Schiedsrichter» waren: nichts anderes

als politische Werkzeuge der einen, der Herrenpartei, ja militärische

Spione des Kriegsrats der «souveränen» Aristokratie von Luzern!

Damit ist auch klargestellt, in welch verhängnisvolle Illusion die

Bauernführer verstrickt waren, wenn sie sich von ihrer Vorliebe für

die «guten, alten Zeiten» so weit narren liessen, dass sie die alten

«Landsgemeinde-Kantone» noch jetzt für das Urbild der reinen Demokratie

hielten, für das sie blind schwärmten und das ihnen als

Ideal vorschwebte für alles, was sie in ihrer jetzigen Revolution zu

erreichen hoffen durften. Hätten sie nur die Augen aufgerissen, dann

hätten sie sehen müssen, wer da als Vertreter der urschweizerischen

«Demokratie» vor ihnen stand: das waren nicht — oder nur in ganz

nebensächlichen Figuren —wirkliche Volksvertreter, das waren genau

so grossmächtige junkerliche Herren wie die in Luzern! Und sie

waren von ihren Herren, nicht vom Volk geschickt worden. Denn

auch in den Urkantonen waren alle einträglichen Aemter längst in den

mehr oder weniger erblichen Besitz «regierungsfähiger» Aristokratengeschlechter

gelangt; die «Landsgemeinde» aber war dort längst zu

einer Farce, zu einem spanischen Schirm geworden, hinter dessen

schönem Helgeli-Theater die Herren umso unbekümmerter ihre blutbefleckten

Söldnergeschäfte mit den fremden Fürsten besorgen konnten,

als dies auf dem «demokratisch» hingestreckten Buckel eines

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 085 - arpa Themen Projekte

stolz für «eidgenössische» Geradheit zu halten.

Nur zwei, drei der tätigsten und wichtigsten von den überaus

zahlreich erschienenen «Ehrengesandten » der vier alten Orte seien

hier bereits mit Namen genannt. Da sind vor allem der Urner Landeshauptmann

Oberst Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach und der

Zuger Landammann und Landschreiber Beat Jakob zur Lauben zu

erwähnen. Diese beiden «neutralischen Schidherren» und «Ehrengesandten»

haben sich als «Vermittler» derart um die Sache der Luzerner

Aristokraten verdient gemacht, dass ihnen der Rat zum Dank

dafür noch im selben Jahr mit vollendeter Courtoisie das Bürgerrecht

der Stadt Luzern, mit allen damals damit verbundenen Vorrechten

des Patriziats, für sie und ihre Nachkommen schenkte und ihnen

ausserdem Tausende von Gulden — wie übrigens auch den anderen

«Vermittlern» — als «Ehrengeschenke» nachwarf. Nur einer bekam

nichts, wurde vielmehr als «gefährlicher Demagog» und «Händelstifter»

von allen Herrenchronisten bis auf den heutigen Tag verschrieen:

der Zuger Landammann Peter Trinkler von Menzingen, der

unter dem Druck einer bauernfreundlichen Minderheit des Zuger

Rates der übrigen Herrengesandtschaft dieses Standes noch nachträglich

beigeordnet werden musste und der als einziger den Mut

aufbrachte, sich für die gerechten Forderungen der Bauern einzusetzen

und sie gegen die Hetze der Herren zu verteidigen. Aber wie

sollte Peter Trinkler gegen solche grossmächtigen Herren wie den

Zwyer aufkommen — war doch dieser nicht nur österreichischer

General und Feldmarschall, sondern der in der ganzen Schweiz bekannte

allmächtige «erste Agent des Kaisers», der die habsburgischen

Dublonen mit zu verteilen hatte!

Solche Vertreter der «demokratischen» Urkantone also kamen

nun zu den Bauern aufs Land, um von ihnen zu fordern, sich wehrlos

den Aristokraten von Luzern auszuliefern! Sie, die «Landsgemeinde»-Vertreter,

sollten, nach den Instruktionen der Luzerner Herren, den

Bauern «nachweisen, dass der Wolhuser Bund unstatthaft sei»; «dass

aus den eingesandten Beschwerden diejenigen Punkte ausgeschieden

werden müssen, welche die Hoheitsrechte verletzen» — d. h. gerade

die demokratischen Artikel der Schötzer (Willisauer), der Ruswiler

und der Hochdorfer Landsgemeinden, mit denen sie schüchtern versuchten,

ihre uralten Landsgemeinderechte wiederherzustellen! Und

wenn sich die zehn Aemter nicht fügen wollten, so sollten die «Vermittler»

ihnen mit der unverzüglichen «Intercession (d. h. mit dem

militärischen Eingreifen) der ganzen Eidgenossenschaft» drohen. Auf

diese konnten die Luzerner Herren mit Fug pochen; denn auch die

«Eidgenossenschaft» war längst kein Volks bund mehr, sondern ein

Herrenbund; ihre «Tagsatzung» nichts weiter als der «eidgenössische»

Klub der «regierungsfähigen» Aristokratengeschlechter aller dreizehn

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 086 - arpa Themen Projekte

die Luzerner Herren ja bereits in ihren Händen.

Zwar kriegten die Herren «Ehrengesandten» das Luzerner Volk

auf den Sonntag, den 2. März, in keinem einzigen Landesteil zu einer

abtrünnigen Gemeinde zusammen. Aber der Zweck, den die bäuerliche

Kriegspartei mit den für diesen Tag angesetzten «Prozessionen

von einem Amt ins andere» verfolgte, wurde trotzdem vereitelt. Denn

als schon am Samstag der Misserfolg der «Vermittler» sich deutlich

abzeichnete, da wurde «im Namen der Regierung» (!), «um diese

Prozessionen zu verhindern», der bischöfliche Kommissar vorgeschickt

mit der für das ganze Land verbindlichen «Verordnung»: «Am

2. März soll zu Erhaltung des Friedens das allgemeine Gebet in allen

Kirchen des Kantons abgehalten werden». Damit hatte zum erstenmal

in diesem Kampfe auch die Herren partei in der Kirche sich amtlich

zum 'Worte gemeldet, die nun, im ständigen Auftrag der Regierung,

eifrig ans Werk ging, der Volkspartei in derselben Kirche das

Wasser abzugraben. Um die Aktion des bischöflichen Kommissars zu

unterstützen, findet sich unter den Instruktionen der darin sich

selber so nennenden — «weisen Obrigkeit in Luzern» an die Herren

«Ehrengesandten» auch die: «Den Aemtern sei auch vorzuhalten, dass

sie durch ihr Vorgehen ,der Wallfahrt der katholischen Religion

gleichsam die Gurgel abschneiden'...»

Zu gleicher Zeit wurden die Klöster in der Stadt und auf dem

Lande als Festungen und Munitionsdepots eingerichtet. «Im Archiv

des Franziskanerklosters (zu Luzern) wurden Kugeln und Munition

untergebracht.' Auch nach dem grossen Stiftskloster Münster (Beromünster)

wurde Munition geschafft, dafür aber vom Propst Meyer

am Dritten und Vierten der reiche Stiftsschatz und das Stiftsarchiv

«nach Luzern in Sicherheit gebracht». Die besonders volkstümlich

predigenden Kapuziner — darunter der «echte Eidgenosse», nämlich

aus Freiburg im Breisgau gebürtige, Pater Placidus, Prediger in Luzern

— wurden aufs Volk losgelassen, ins Entlebuch und ins Willisauer

Amt geschickt, «um das Volk zu beruhigen». Und wozu solch

fromme Stätten und Menschen in gefährlichen Zeiten sonst nützlich

sind... Wobei wir nicht verschweigen wollen, dass einer dieser Patres,

namens Antonin, den Mut hatte, zu berichten: er «habe im Entlebuch

die 25 Artikel verlesen gehört; ihm scheinen höchstens zwei derselben

unannehmbar»! Aber auch in den gar nicht zu Luzern gehörenden

«Freien Aemtern» «hatte die Regierung von Luzern in Verbindung

mit den Klöstern Muri und Engelberg Gegenminen gelegt. Dadurch

wurden die Geistlichen mit in die Bewegung hingerissen, besonders

die aus Engelberg stammenden Pfarrgeistlichen von Sins». meldet

unser katholischer Herrenchronist. Sie waren es aber auf der Volksseite

schon vorher, wie wir gesehen haben.

Noch vor dem 2. März setzte der Luzerner Rat «ein Schreiben

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 087 - arpa Themen Projekte

Crivelli in Mailand» auf. «Der letztere sollte laut Vertrag mit Spanien

200 Reiter und 300 Mann zu Fuss gegen die zehn Aemter in Mailand

ausheben und nach Luzern führen.» So «patriotisch» waren diese.

Herren, die sonst inländische Söldner mit grossem klingenden Gewinn

ins Ausland exportierten, dass sie jetzt auch beträchtliche Kosten

nicht scheuten, um einmal auch ausländische Söldner — und zwar

schwer bewaffnete und gepanzerte — ins Inland zu importieren, jetzt,

wo es um die Machtstellung ihrer Klasse dem eigenen Volke gegenüber

ging! Und so heilig nahmen sie ihr dem Volk dutzendfach gegebenes

Wort, keine «gefrorenen Welschen» ins Land zu rufen. Hätten

sie dies Vorhaben ausgeführt, das ganze Land wäre wie ein Pulverfass

in die Luft geflogen. Angesichts dieser Volksstimmung aber

fanden selbst die Herren Ehrengesandten', dies sei zu riskiert, und

sie rieten ihren von Furcht verblendeten Luzerner Freunden, auf

diesen gefährlichen Import für den Augenblick zu verzichten.

Dafür schrieben diese nun Hülfsgesuch um Hülfsgesuch: an die

Landvögte der von den acht alten Orten regierten «Freien Aemter»,

an den Landvogt der Grafschaft Baden und an den im Rheintal, an

den Abt von St. Gallen, an die «Landschaft Wallis», an den «Obersten

von Mollendin, Gouverneur von Neuenburg', an den Bischof von

Basel, ja auch an die «drei Bünde» und an die «italienischen Vogteien»,

das heisst an die eidgenössischen Landvögte im Tessin. Alles

dies zwischen dem 2. und dem 6. März. Aber zum Beispiel aus den

«Freien Aemtern», die ja unmittelbar. an die luzernischen Aemter

anschlossen, kam schon am Zweiten, dann noch verstärkt am Vierten,

die Kunde nach Luzern, dass dort bereits Entlebucher und Rothenburger

am Werk seien und das Land aufwiegelten, mit dem Erfolg,

dass die Aemter Hitzkirch und Meyenberg für eine Werbung von

Hilfstruppen für Luzern gar nicht in Betracht kämen. Am Vierten

schrieb der Landvogt Jost am Rhyn auch aus Baden: «Durch geheime

Agenten haben die Bauern bereits das Landvolk aufgewiegelt; eine

offene Werbung' für Luzern müsste auf grossen Widerstand stossen...»

Gar im eigenen Michelsamt die 300 Mann, auf die der Luzerner

Rat immer noch hoffte, auszuheben, war ein Wahn, da der

Propst ja aus Furcht vor seinen eigenen Stiftsleuten bereits selber

evakuierte. Ja, selbst aus dem bisher «treuen» Amt Habsburg, aus

dem die 'Regierung bereits 100 Mann ausgehoben hatte, ging jetzt eine

Deputation an die in Willisau versammelten Ausgeschossenen der zehn

Aemter, um die Aufnahme in den Wolhuser Bund zu verlangen. Wobei

die «Habsburger» allerdings vom Stephan Lötscher wegen ihrer

bisherigen Haltung nicht übel abgeputzt und nicht eher zugelassen

wurden, als «bis sie 400 Gulden an die Kosten bezahlt haben». So

rar konnte sich der Bund nun schon machen!

Um die Wahrheit zu sagen: die Luzerner Herren zitterten vor

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 088 - arpa Themen Projekte

sich. Anfang März evakuierte der Schultheiss Ritter von Fleckenstein

Hals über Kopf seine Güter auf dem Land und brachte u. a. «seine

beste Habe aus dem Schloss Heidegg nach Luzern in Sicherheit».

Für Viele aber war gerade die Frage, ob in Luzern noch Sicherheit

sei? Denn «in der Stadt begann man, Silbergeschirr in die Urkantone

zu flüchten, bis der Rat am 5. März dieses Flüchten verbot». Kein

Wunder aber, dass am Sechsten seine Ratlosigkeit wie die der gesamten

Bürgerschaft auf den Gipfel stieg: an diesem Tag nämlich verbreitete

sich die Kunde von der schmählichen Niederlage, die die zehn

Aemter dem Rat und seinen «Vermittlern» auf dem mit grossem

Aufwand begangenen «Versöhnungs»-Tag in Willisau beigebracht

hatten. Da verliess die stolzen Herren für einen Augenblick alles

Selbstvertrauen; ja, ihr Sündenbewusstsein presste ihnen ein wahrhaft

asketisches Gelöbnis ab: «Rat, Hundert und Bürgerschaft gelobten

eine Wallfahrt nach Einsiedeln, um durch Fürbitte Marias Gnade

und Versöhnung zu erlangen. Aller Luxus (!) wurde verboten; innerhalb

der nächsten 20 Jahre (!) sollte niemand Goldschnüre (!) auf

Kleidern anbringen». Wenn das nicht half...

Am 5. März nämlich hatten die «Vermittler» endlich eine Bauerngemeinde

in Willisau zusammengebracht. Aber es war keine separatistische,

sondern eine Gemeinde der Ausgeschossenen aller zehn

Aemter, wie sie der Wolhuser Bund vorschrieb. Luzern hatte von den

«Vermittlern» den Obersten Sebastian Bilgerim Zwyer als Hauptredner,

Landammann Beat Jakob zur Lauben als «Neutralen Ratsschreiber»

und einen andern Zuger Ammann, Georg Sidler, dahin entboten;

ausserdem aber als neue «Vermittler» die Gesandten Nikolaus

Diesbach von Freiburg und den Ammann Gugger von Solothurn.

Beide wurden auf dem Rathaus zu Willisau vom Luzerner Schultheissen

Dulliker in ihrem neuen Amt feierlich begrüsst. Hier wurden

auch ostentativ alle Hülfszusagen der Stände Bern, Glarus, Schaffhausen

und Appenzell, sowie von Stadt und Abt St. Gallen verlesen.

Die Verhandlungen mit den Deputierten der zehn Aemter hatte

der Kapuzinerpater Placidus aus Freiburg im Breisgau mit einer

Predigt «über den Gehorsam gegen die Obrigkeit» einzuleiten. Dann

hielt Landammann, Oberst, General und (österreichischer) Feldmarschall

Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach in Uri, «ein geborener

Landsgemeinde-Redner», wie der Herrenchronist Cysat (in der Bearbeitung

des damaligen Kaplans von Willisau, Jakob Wagenmann)

lateinisch meldet, «eine zierliche und so rührende Rede an die

Bauern, dass selbst Scythen hätten weich werden können». Aber weder

die Luzerner Bauern, noch die Willisauer Bürger waren Scythen.

«Gemurmel und Geräusch unterbrach den Redner», und plötzlich

ertönte die rauhe Stimme eines Entlebuchers und «ermahnte den

Landammann, endlich einmal aufzuhören und zu schweigen, da noch

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 089 - arpa Themen Projekte

Herrenchronist Theodor von Liebenau, der dies nach den Originalquellen

erzählt, fügt zwar stolz hinzu: «Trotzdem fuhr Zwyer fort

und brachte seine Rede zu Ende.» Im nächsten Satz aber schon berichtet

er: «Unter dem Jubel des Volkes zogen die Bauern aus der

Kirche, voraus die Deputierten des Entlebuchs mit fliegender Fahne»!

Wer also von den Bauern etwas wollte, der musste ihnen nachlaufen,

und unter diesen Umständen war ja wirklich nicht viel zu erreichen.

Dabei riskierte man nur harte Anreden. So stiessen die Bauern etwa

die Drohung aus: sie würden demnächst eine «Prozession' nach

Sursee unternehmen, um diese ihnen widerspenstige Stadt samt ihren

Kanonen zum Anschluss zu zwingen, und als Gipfel des Hohns luden

sie den grossmächtigen Herrn Feldmarschall Zwyer höflich ein, sie

auf dieser «Prozession» zu begleiten...

Kurzum und leicht verständlich: «Aus den in Willisau gepflogenen

Verhandlungen gewannen die Vermittler wie die Ratsherren

sofort die Ueberzeugung, dass an eine gütliche Vereinbarung nicht

zu denken sei. Schultheiss Fleckenstein schrieb an Abt Dominik in

Muri den 7. März: ,Die Bauern sind hartnäckig und härter als Stein,

sie wollen von ihren Punkten nicht eines Nagels breit weichen oder

etwas abgehen lassen'.» Für diese Niederlage — dafür nämlich, dass

diese steckköpfigen Bauern das Spiel der Herren «Vermittler» durchschauten

und ihnen partout nicht auf den Leim kriechen wollten —

war es kein ausreichender Trost, dass die «Vermittler' noch in Willisau

ein vom Dritten datiertes Schreiben des Rats zu Bern erhielten:

«er habe den Untertanen der Vogtei Trachselwald die Korrespondenz

mit den Entlebuchern und deren Anhängern verboten und werde denjenigen

nachforschen, die... den Willisauern vier Fässchen Pulver

verkauft haben»!

Darüber wussten der Däywiler Bauer und der Fridli Bucher,

etwa auch der Mauriz Kneubühler, besser Bescheid. Ja, sie waren

auch besser als die Berner Herren darüber unterrichtet, wie nah

das Wetter im Bernerland selbst vor dem Ausbruch stand. Denn sie

waren es, die den nun immer dichter werdenden Verkehr zwischen

den Berner Bauern und Willisau ganz ebenso trefflich organisierten

wie die Entlebucher den ihren. Nicht ohne Grund fürchteten die

beiden Freiburger Gesandten schon zu dieser Zeit, «der Aufstand

möchte sich durch die Berner Bauern auch nach ihrem Kantone verpflanzen'

und mahnten deshalb ihre Herren in Freiburg «zu getreuem

Aufsehen und zur Benachrichtigung Berns». Und dies zwar

auf Grund dessen, was sie im Luzernerland selber sahen und hörten.

«Rysträger» durchzogen das Land; was sie aber verkauften, sei nicht

Reis, sondern Pulver — schrieb am Zehnten der andere Freiburger

«Ehrengesandte», der Seckelmeister Beat Jakob von Montenach, an

den Freiburger Rat, und er fügte hinzu: «ringsum höre man nichts

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 090 - arpa Themen Projekte

auch sonst die Augen offen gehabt zu haben. Am Elften schrieb er

an den Schultheissen von Graffenried in Bern: «Il ne pas meins quo

quelque Selg. estant Ballif n'ayent employé le coustau de St. Barthelemy,

q'ast occasionen ceste revolte»; was zu deutsch etwa heisst:

«eine Hauptursache des Aufstandes bilde das Schindermesser des heiligen

Bartholomäus, dessen sich einzelne Herren Landvögte bedient

hätten».

In der Tat ist dies einer der Haupteindrücke, von denen die «Vermittler»

nun Tag für Tag bedrängt wurden. Sie hatten sich nach der

Niederlage von Willisau bescheiden müssen, die uns bekannten Klagen

der Bauern von Amt zu Amt, von Ort zu Ort zu banden der

Luzerner Herren einzusammeln nur weil die Bauern aller zehn

Aemter in Willisau erklärt hatten: «Ausschüsse senden sie absolut

nicht mehr in die Stadt». Die «Vermittler» wurden hierdurch zur Vermittlung

im wörtlichsten Sinne gezwungen und mussten für eine

Weile auf die hochfliegenden Pläne verzichten, die sie unter der Devise

«divide et impera» («trenne um zu herrschen») ins Werk zu

setzen begonnen hatten. Davon war nach Willisau keine Rede mehr.

Trotzdem erwuchsen aus diesen Unterhandlungen zwischen den Bauern

und den «Vermittlern» immer endlosere und immer erbittertere Diskussionen.

Denn gerade durch die vielen Umritte der «Ehrengesandten»,

die sich in Sondergesandtschaften aufteilten und in die verschiedenen

Landesteile ausschwärmten, um deren Klagen zu sammeln,

wurde die ganze Flut der Volksbeschwerden von grundauf neu aufgewühlt.

Diese zogen sich wie Gewitterwolken über ihren Häuptern zusammen,

wanderten mit ihnen durchs Land und sammelten sich immer

drohender über ihren Hauptstandquartieren Werthenstein und

später Ruswil.

Nun hatten die «Vermittler» allerdings von den Luzerner Herren

höchst sonderbare, mehr zum Provozieren als zum Versöhnen geeignete

Instruktionen mit auf den Weg bekommen. Sie hatten ganze Beschwerdebogen

mit numerierten Vorwürfen mit, die sie den Bauern

aus Prestigegründen bei jeder sich bietenden Gelegenheit einschärfen

sollten. An der Spitze stand natürlich die Gotteslästerlichkeit des Wolhuserbundes,

weil dieser ja den Luzerner Herren durch seine blosse

Existenz, ob er wollte oder nicht, gerade das gottgeschenkte Recht auf

Alleinregierung bestritt. «Der Rat von Luzern fand, das Aergste an

den Verhandlungen in Wolhusen bestehe darin, dass man hier Sachen

vorgebracht, über die man sich vorher niemals beim Rate beschwert

habe, dass die Bauern einen Eid zusammen gegen die Obrigkeit geschworen,

diese zur Aushändigung der Urkunden angehalten, dass sie

beschlossen, Wachen auszustellen, dass sie sich vereinbart, kein Amt

dürfe ohne Zustimmung der andern mit Luzern sich vergleichen, dass

sie beschlossen, Rache an Luzern zu nehmen, wenn dem Geringsten

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 091 - arpa Themen Projekte

worden, dieser Eid solle den Rechten Luzerns keinen Abbruch

tun, da man nicht einen weitläufigen Handel, sondern eine gütliche

Vereinbarung wünsche.»

Im Einzelnen sehen die Klagen der Luzerner Herren — die im

übrigen zuhanden der Vermittler alle uns bekannten «Vergehen» der

Bauern seit dem Januar rekapitulieren — oft höchst possierlich aus.

So beklagt sich ausgerechnet der Luzerner Rat, der kreuz und quer

verschwistert und verschwägert war und in dem wenige Familien mit

allen ihren männlichen Gliedern auf Lebenszeit regierten, folgendermassen

im Klagebogen gegen die Entlebucher: «Es sei oft unmöglich,

ein unparteiisches Gericht in Schüpfheim zu finden, weil die Richter

untereinander verwandt und verschwägert seien»! Und man denke: «An

Feiertagen gehen viele Geschworene und Landsassen auf die Alpen

und besuchen keinen Gottesdienst»! Viel ernsthafter dagegen war der

Vorwurf: «In dem Schreiben an den Rat haben die Entlebucher den

üblichen Stil geändert und sich einer Schreibart bedient, als wären sie

,ein Stand'.» Ja, das war der heimliche Traum der Entlebucher, aber

auch der Willisauer: ein eigener eidgenössischer Ort zu werden...

Als nun die Entlebucher seit dem' Siebenten in Werthenstein von

den «Ehrengesandten» auf Grund solcher Frage- und Klagebogen

«verhört» wurden, da haben sie diesen denn auch echt «eidgenössisch»

Bescheid gegeben. Zunächst mal marschierten sie dort «gravitätisch»

auf wie ein «eigener Stand»: hatte jeder der «Ehrengesandten» seinen

Standesweibel, so hatte jeder Entlebucher Gesandte seinen «Leibschützen»

mitgebracht: der Pannermeister Hans Emmenegger erschien

in hohen Reitstiefeln, und so wohl auch die übrigen, der Landeshauptmann

Glanzmann, der Landessiegler, die Weibel Krummenacher,

Emmenegger (ein Vetter Hansens) und Hofstetter, aber auch

Stephan Lötscher, der grosse Hans Krummenacher, Käspi Unternährer

mit seinen beiden anderen Tellen und sogar der Schulmeister

und Bundesschreiber Johann Jakob Müller. Dieser «führte das grosse

Wort». Und das Erste, was er für alle erklärte, war: «ohne Anwesenheit

der übrigen Aemter lassen sie sich in gar keine Verhandlungen

ein»! Also mussten Ausgeschossene der übrigen Aemter eiligst geholt

werden, oder sie waren schon da; denn Werthenstein wimmelte bald

von Bauern aus anderen Aemtern. Das Zweite, was Schulmeister

Müller im Namen der Entlebucher erklärte, war: «Für sich und die

übrigen Aemter verlangen sie freies Versammlungsrecht»!

Dann erst gingen Klagen und Gegenklagen aufeinander los. Auf

die Klage, die Entlebucher hätten die Mandate des Rates verletzt, die

die Aufnahme von Leuten ins Entlebucher Landrecht von dessen Bewilligung

abhängig machen, antworteten sie: «man habe nach altem

Brauch aufgenommen, wen man gern habe». Auf die Klage, sie überschätzten

ihre Gültenpfänder (auf die die Luzerner Herren Hypotheken

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 092 - arpa Themen Projekte

zu teuer und den Bauern zu wohlfeil». Auf die Klage «über die Unordnung

bezüglich Mass und Gewicht» erging prompt die Gegenklage:

die unrichtigen Masse und Gewichte seien «von den obrigkeitlichen

,Feckern' gekauft worden». «Der Rat von Luzern klagte über Eingriffe